Centre d'expertise et de recherche clinique en santé et bien-être animal

MISSION

MISSION

Le centre d’expertise et de recherche clinique en santé et bien-être animal (CERCL) a pour mission de supporter, de développer et de coordonner la recherche et les activités de service-conseil dans le secteur de la santé animale à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal (demande interne) et dans l’ensemble de son réseau (demande externe).

La recherche clinique* concerne la recherche directement liée au traitement et à la prévention des maladies animales ainsi qu’à un ensemble de disciplines connexes (mécanismes de la maladie, recherche translationnelle (interface entre les recherches fondamentales et cliniques), épidémiologie, développement de tests, étude du comportement, promotion de la santé, évaluation de programmes de santé, rentabilité, etc.).

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT

Ses objectifs précis sont de:

- Regrouper les professeurs et cliniciens enseignants de l'Université de Montréal pour la mise en œuvre et la réalisation de projets de recherche clinique (*) et translationnelle de haut calibre, visionnaire et stratégique afin de faciliter les découvertes biomédicales et leurs transferts vers la clinique avec une optique de transversalité;

- Fournir des expertises sur des problématiques de santé animale afin de répondre aux besoins sociétaux et à ceux de nos partenaires gouvernementaux, associatifs et industriels pour que des solutions soient rapidement intégrées dans les soins aux animaux;

- Favoriser la mobilisation des connaissances issues des travaux de recherche et d'expertise des professeurs et cliniciens enseignants du CERCL;

- Faciliter le recrutement d'étudiants de 1er, 2e et 3e cycles et des stagiaires postdoctoraux et contribuer à la formation de personnel hautement qualifié;

- Accroître le rayonnement et la visibilité de la FMV, tant au plan national qu’au plan international, développant ainsi la collaboration et l’émulation des professeurs et cliniciens enseignants du CERCL avec des chercheurs ou experts du même domaine, ou d’autres domaines, dans les universités du Québec, du Canada et à l'international.

Principes de fonctionnement du CERCL

Les étapes d’acceptation des demandes ou des projets soumis au CERCL se feront en bonne gouvernance et en adéquation avec les politiques de l’Université de Montréal. Le CERCL transmettra les informations ou demandes aux axes concernés et aux chercheurs ayant l’expertise appropriée, via le comité scientifique et/ou le comité de mobilisation des connaissances. Tant les demandes internes à l’Université de Montréal (UdeM)/FMV (ressources, recherche, diffusion de connaissance, etc.) que les demandes externes (entrevues, formations, conférences, recherche, etc.) seront évaluées.

AXES DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE

Axe Bien-Être Animal

Cet axe a pour but de positionner le bien-être animal au cœur de l’approche scientifique en promouvant le concept d’une seule santé en recherche.

- Centraliser et faire rayonner les expertises, recherches et avancées en science du bien-être animal.

- Exposer la complexité de la science du bien-être animal en globalisant, généralisant et contextualisant ce sujet, notamment dans les productions animales.

- Démontrer l’intérêt de l’approche multifactorielle et multidisciplinaire de la recherche en bien-être animal à savoir, le comportement, la gestion de la douleur, l’éthique, la production et l’aspect relationnel avec les producteurs et les propriétaires.

- Offrir une expertise utilisable dans les processus législatifs dans notre société en changement.

La responsable intérimaire de cet axe est Dre Marianne Villettaz-Robichaud.

Les membres de cet axe sont:

Axe Antibiogouvernance

Nouvelles!

| Cartographie des projets liés à l'usage des antibiotiques |

|---|

| Cartographie des projets liés à la résistance aux antibiotiques |

![]()

Les activités sont regroupées sous cinq différents thèmes en collaboration et complémentarité avec les différents experts, chaires et équipes de recherche de la FMV, du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV), de l’Université de Montréal, des instances provinciale (Ministère de l’Agriculture des pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)) et fédérale (Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA)). Le travail en synergie favorisera le positionnement de l’expertise des médecins vétérinaires et de la FMV (Politique gouvernementale de prévention en santé). Les recommandations de l’étude de faisabilité pour un système de monitorage de l’utilisation des antibiotiques en santé animale devraient mener à la création d’une structure permettant le monitorage de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire et un positionnement central de la FMV au sein de cette structure.

- Antibiorésistance. Estimer l’impact des traitements antibiotiques avec les données cliniques, tests diagnostiques et résultats de recherche sur des pathogènes spécifiques. Intégrer la surveillance des bactéries zoonotiques et de leurs mécanismes moléculaires, incluant l’environnement et le contrôle de la dissémination de la résistance bactérienne entre l’animal et l’homme.

- Monitorage de l’utilisation des antibiotiques. Permettre le développement d’ententes pour l’utilisation des données générées à des fins de recherche, de formation et d’éducation via notamment un système à développer.

- Utilisation raisonnée des antibiotiques. Évaluer et réévaluer la pharmacocinétique/ pharmacodynamique des schémas posologiques, la rédaction de lignes directrices et d’arbres décisionnels, l’administration et l’observance thérapeutique afin de permettre un audit et une éventuelle révision (dose, durée de traitement) portant sur l’utilisation des antibiotiques en santé animale.

- Stratégies alternatives. Mesurer l’efficacité de la mise en place de traitements non-antibiotiques (prévention et contrôle des maladies infectieuses, régie d’élevage, produits se substituant aux antibiotiques, aspect économique de la mise en place de ces stratégies alternatives).

- Éducation/formation/diffusion. Transmettre les connaissances à un public varié : vétérinaires, professionnels oeuvrant avec les animaux, éleveurs, grand public, étudiants.

La responsable intérimaire de cet axe est Dre Martine Boulianne.

Les membres de cet axe sont:

| Dominique Gagnon | |

| Marie-Ève Lambert | |

| François Meurens | |

| Elizabeth O'Toole | |

| Mohamed Rhouma | |

| Yves Rondenay | |

| Maud de Lagarde | Jean-Philippe Roy |

| Simon Dufour | Frédéric Sauvé |

| Nahuel Fittipaldi | Pablo Valdes Donoso |

Axe Mégadonnées et Intelligence Artificielle

Les activités sous cet axe visent le développement et l’implantation des techniques de pointes en science des données et en intelligence artificielle (IA), pour le développement, l’organisation et l’analyse des données de santé animale. L’expertise de la FMV et de l’UdeM en sciences des données facilitera la collecte de données, mais aussi l’intégration et l’utilisation subséquente des données existantes en harmonie avec les exigences des organismes de financement.

Les techniques d’IA seront utilisées dans le but de :

- Décrire des données de santé historiques;

- Diagnostiquer les causes d’événements de santé observés dans le passé;

- Prédire des événements de santé futurs;

- Prescrire des interventions qui permettront de prévenir ou contrôler les événements négatifs.

Les recherches conduites sous cet axe assureront le développement d’outils basés sur l’IA permettant de répondre à des problématiques de santé animale spécifiques et appliquées. À titre d’exemple, ces recherches pourraient permettre le développement d’algorithmes permettant un diagnostic précoce de certains événements de santé, d’établir un pronostique plus exact pour un animal donné ou encore d’établir des plans de traitements personnalisés (concept de médecine de précision).

Les activités de mobilisation des connaissances de l’axe mégadonnées et IA s’intéresseront au développement d’outils simples permettant la visualisation et l’interprétation intuitive par les utilisateurs de larges bases de données complexes. Ces activités viseront aussi l’avancement de dispositifs permettant l’application des outils d’IA développés par les membres du CERCL par les vétérinaires dans leur pratique quotidienne.

Finalement, l’expertise en science des données et en IA des membres du CERCL pourra soutenir le développement de projets appliqués répondants à des besoins spécifiques de nos partenaires externes. Par exemple dans le domaine pharmaceutique, avec les agences gouvernementales dans l’établissement de dispositifs de surveillance ou de prédiction des maladies animales ou encore avec les associations de vétérinaires et de propriétaires d’animaux.

Les responsables intérimaires de cet axe sont Dr Émile Bouchard et Dr Pablo Valdes Donoso. Nous remercions Dr Simon Dufour pour sa participation à la définition des objectifs de cet axe.

Les membres de cet axe sont:

Axe Biosécurité

| Nouvelles Une conférence organisée par le CERCL-axe Biosécurité, sur de défis de biosécurité à gérer comme vétérinaire, s’est tenue le 28 novembre avec plus de 30 participants. Elle était animée par Dr Geoffrey Truchetti directeur médical régional pour l’ensemble des hôpitaux groupe Vet et Nous. Pour le visionner en ligne, cliquez ici. Petit résumé La biosécurité peut sembler une notion lointaine au début de notre carrière, jusqu'à ce que nous soyons confrontés à ces situations comme vétérinaire responsable de prendre la bonne décision. Ces situations varient en fréquence et en complexité, allant des cas courants, tels que l’hospitalisation de patients atteints de maladies contagieuses, à des cas moins fréquents, comme le choix d'antibiotiques pour lutter contre des bactéries multirésistantes, voire même la gestion du flot de patients et clients dans la clinique lors de pandémie. Les vétérinaires ont la responsabilité de prendre des décisions éclairées pour garantir la santé des patients, du personnel et du public. Cette présentation abordera des cas concrets vécus et explorera diverses approches pour résoudre ces problèmes. Nous examinerons également les ressources dont les vétérinaires disposent pour faire face à de telles situations. |

|---|

L’axe biosécurité vise à soutenir, développer et mettre en valeur les expertises et les connaissances présentes à la FMV en lien avec la prévention et le contrôle des maladies infectieuses contagieuses et/ou zoonotiques. Les activités sous cet axe seront également développées en collaboration et complémentarité avec les différents experts, chaires et équipes de recherche de la FMV et de l’Université de Montréal. La biosécurité en milieu vétérinaire est une discipline transversale qui reconnaît un grand nombre d’implications tant en santé animale, qu’en santé publique. De par les activités et les objectifs poursuivis en biosécurité, cet axe est intimement lié aux autres axes.

Les activités de cet axe s’orienteront selon les trois points suivants :

- Répertorier les activités de recherche suivant leur domaine d’application, notamment la biosécurité en milieu hospitalier, en contexte d’élevage et en lien avec la santé publique (zoonoses, salubrité alimentaire, etc.).

- Générer des applications directes à partir des connaissances issues de la recherche au sein des différents milieux cliniques. Celles-ci fourniront également un support d’apprentissage direct aux étudiants de la FMV.

- Devenir un interlocuteur privilégié en raison du regroupement d’expertises multiples dans le cadre de demandes de projets ou lors d’initiatives issues de partenaires impliqués dans la biosécurité à plus haut niveau comme l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le MAPAQ, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), le Centre de recherche en santé publique de l’Université de Montréal, les associations vétérinaires et de producteurs et éleveurs assurant un lien avec la santé humaine.

Cartographie des expertises des professeurs et cliniciens enseignants reliées à la « Prévention et contrôle des infections »

La responsable intérimaire de cet axe est Dre Marion Allano.

Les membres de cet axe sont :

Axe Recherche appliquée et translationnelle

Cet axe est une composante majeure de la recherche biomédicale vétérinaire. Par son orientation, cet axe représente un réceptacle de tous les axes précédents et vise à développer des applications cliniques à partir des découvertes et des connaissances fondamentales et appliquées. Il favorise les opportunités de financement par des fonds privés et publics dans le but d’explorer de nouvelles avenues et de nouveaux concepts de la recherche appliquée. C’est aussi un axe qui regroupe des professeurs et cliniciens enseignants sans affiliation reconnue à un centre ou un groupe et dont la recherche ou expertise est appliquée et translationnelle.

L’axe de recherche appliquée et translationnelle favorise :

- Le transfert :

- Élaborer des applications cliniques à partir de découvertes de la recherche fondamentale et appliquée et favoriser son exploration;

- Développer une plateforme de mobilisation des connaissances auprès des utilisateurs finaux, sur le terrain, avec la collaboration des professeurs et cliniciens enseignants, des producteurs et de l’industrie.

- Le partage :

- Faciliter le partage des ressources (les chercheurs qui bénéficient de financement ponctuel pourraient avoir accès à des assistants de recherche, des techniciens et du matériel).

- Cartographier les compétences des membres du CERCL pour faciliter l’orientation des projets et la collaboration des membres.

- L’éducation :

- Créer une synergie avec le service de la formation continue pour diffuser l’information et la formation à différents publics cibles : vétérinaires praticiens, étudiants au doctorat en médecine vétérinaire et aux cycles supérieurs, associations d’éleveurs, partenaires oeuvrant en santé animale, etc.

Le responsable intérimaire de cet axe est Dr Younès Chorfi.

Les membres de cet axe sont:

RESSOURCES AUX MEMBRES

1.1.1 Mise en commun des ressources

Un inventaire des expertises et des ressources humaines et matérielles sera effectué afin de permettre sur demande, leur utilisation par les membres à des fins de recherche et/ou de diffusion d’expertise. Voici une liste non exhaustive de ressources pouvant être mises en commun :

- Sollicitation de personnel d’aide technique non engagé à temps plein afin de consolider leur poste.

- Valorisation d’expertises spécifiques dans le cadre de collaborations intra et extra facultaires.

- Équipement pouvant aussi être mis à disposition des membres permettant ainsi une meilleure ventilation des frais d’entretien selon les utilisateurs

- Tests diagnostiques fournis, élaborés ou réalisés par des membres ou leur équipe pouvant être utilisés par d’autres.

Ces ressources peuvent aussi découler des interactions entre membres suite au réseautage (cf. point suivant).

1.1.2 Élaboration d’un réseautage

Des activités de présentation des expertises présentent au sein des différents axes et des réunions sont organisées régulièrement. Le format de ces réunions s’établit selon un schéma intégrant :

- Présentation des activités de recherche et d’expertise d’un membre (voir d’une personne externe invitée);

- Discussion thématique autour de l’axe de recherche et d’expertise présentée;

- Discussions informelles et échanges entre membres/étudiants du second et du troisième cycle universitaire.

1.1.3 Demande de financement

Le CERCL soutient des professeurs pour des demandes de financement interfacultaires ou interuniversitaires structurantes.

1.1.4 Visibilité des membres

Les professeurs et cliniciens enseignants du CERCL bénéficient d’une visibilité spécifique au sein d’une page web facultaire dédiée au CERCL.

ACTIVITÉS

Vulgarisation scientifique

Ateliers scientifiques à la Maison de la Famille des Maskoutains

Cet été, six professeurs passionnés par le transfert de connaissances aux plus jeunes, Marie-Odile Benoit-Biancamano, Younès Chorfi, Marion Desmarchelier, Marie-Lou Gaucher, Maria Vanore, Claire Vergneau-Grosset et le club d’étudiants pour Une seule santé ont uni leurs forces pour offrir des ateliers enrichissants aux enfants de la Maison de la Famille des Maskoutains. Leur objectif : inspirer ces jeunes esprits à explorer et approfondir leurs connaissances scientifiques.

Ces ateliers sont un excellent exemple de la collaboration entre éducateurs et organisations communautaires pour le bénéfice des jeunes. Ils reflètent l'engagement de nos professeurs et de la Maison de la Famille des Maskoutains à fournir des opportunités éducatives innovantes et enrichissantes pour tous les membres de la communauté.

Atelier No 2 : Le passage d’une vétérinaire au camp de jour : Comment les poissons flottent?

Atelier No 4: Des sushis à base de poisson cru, et pourquoi pas avec de la viande de poulet crue?

Grâce à ces ateliers, nous espérons voir émerger une nouvelle génération motivée et enthousiaste des sciences.

Continuons à soutenir et à valoriser de telles initiatives qui façonnent l’avenir de nos enfants !

Ce projet est financé par le programme de Soutien aux initiatives avec les collectivités et les entreprises – Collaboration avec les organismes communautaires du Vice-rectorat aux partenariats communautaires et internationaux, avec l’aide du Centre d’expertise et de recherche clinique en santé et bien-être animal.

Liste des activités réalisées dans le cadre du CERCL et financées par le MAPAQ.

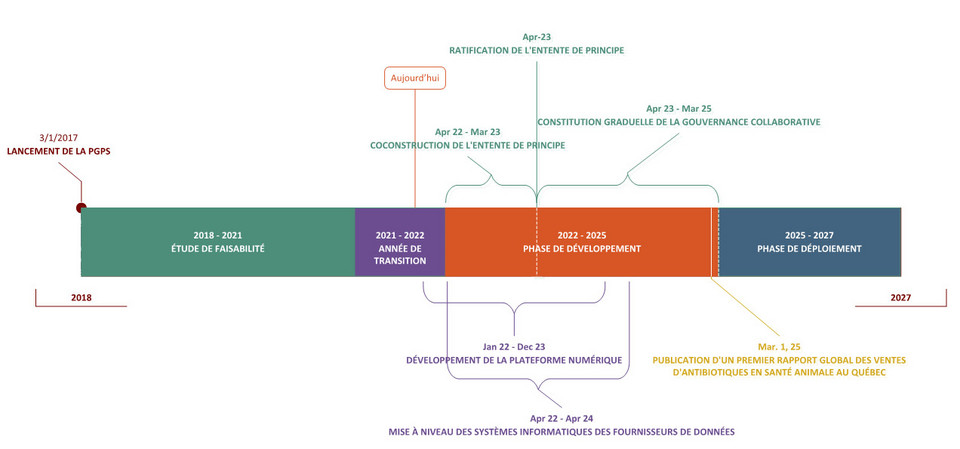

Dans le contexte de la politique de prévention en santé (2016-2025) du Gouvernement du Québec, le MAPAQ a confié le mandat à la FMV de développer une Étude de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un système de monitorage des antibiotiques en santé animale (2018-mars 2021).

Une année de transition (2021-2022) a ensuite permis d’approfondir certains travaux de l’étude de faisabilité et de se préparer à la co-construction d’une entente de principe pour l’accès et le partage des données en santé animale. Le développement d’un programme de monitorage est prévu pour les années futures (cf. figure 1 et description du Programme de monitorage des antibiotiques en santé animale). Le développement des travaux se fait grâce à un comité d’orientation transdisciplinaire et multifacultaire, cliquez ici pour consulter la composition.

La figure 1 ci-dessous détaille les grandes étapes de la mise en place de ce programme de monitorage. Le Programme de monitorage des antibiotiques en santé animale est détaillé dans le document ci-joint :

Ensuite, dans la phase de développement de 2022-2025, il a été créé le « COMITÉ D’EXPERTISE POUR LE SUIVI DU PROJET DE MONITORAGE DES ANTIBIOTIQUES DU CERCL ». Ce comité rassemble des professeurs de la FMV intéressés par le développement d’un système de monitorage des antibiotiques multiespèces au Québec. Ce comité s’inscrit dans l’objectif de transfert de connaissance et d’expertise du CERCL. Dre Julie Arsenault chapeaute depuis octobre 2022 ce comité.

Liste des projets réalisés dans le cadre du CERCL et financées par le MAPAQ (2020-2025).

- « Rapport du projet de monitorage de l’usage des antibiotiques chez les animaux synthèses des travaux juridiques (2021‐2022) partage de données : partenariats et consentement » Information supplémentaire : La majorité du rapport porte sur les résultats des projets pilotes visant la mise en place du système de monitorage. Les projets pilotes avec deux secteurs (porc et bovins laitiers) ont aidé à définir les termes nécessaires pour un accord sectoriel de partage volontaire des données nécessaires au monitorage. On y distingue les termes qui seront communs à tous les secteurs (ex. les normes de sécurité et protection des données, la désignation d’un vétérinaire contact, etc.) des éléments relevant des particularités sectorielles (ex. la pré-centralisation des données, les balises pour l’utilisation éventuelle des données du monitorage en recherche, etc.). Ce document représente la base de départ des négociations pour l’établissement d’un accord contractuel entre les parties. Le rapport inclut aussi la synthèse de 3 études discutées sommairement, mais présentées dans des rapports séparés (une étude évaluant la fiducie comme outil de gouvernance des données; une étude comparative sur la collecte d’information sur les antibiotiques au Canada, aux États-Unis et en Europe; et une étude comparative sur les informations contenues dans les formulaires de consentement). Auteurs : Ida Ngueng Feze, Esq. (NY), BA, JD, LLM; Sarah Berbaza, LLL, étudiante à la maîtrise en droit, Antonio Sanchez, BA, JD, étudiant en droit. Collaborateurs : Konstantia Koutouki, Professeur, Faculté de droit; Anne‐Sophie Hulin, PhD, post‐doctorante, Université d’Ottawa et (ANITI ‐ France); Marsha Cadogan, JD, PhD, Experte en propriété intellectuelle; Alexia Argiolas, Candidate au doctorat en droit; Doua Dohou, Candidat au doctorat en droit; Fahed Ghandri, LLL, M2, LLM, étudiant en droit; Alexane Houot, Étudiante à la maîtrise en droit. Avec le soutien de: Sébastien Buczinski, DMV, DÉS, MSc, DACVIM ; Cécile Ferrouillet, DMV, MPH; Geneviève Pelletier‐Jacques, BSc, MSc.

- « Projet de monitorage de l’usage des antibiotiques chez les animaux : Rapport sur les modèles juridiques proposés dans le cadre d’une gouvernance de gestion de données sur l’usage des antibiotiques chez les animaux » Information supplémentaire : Ce rapport présente les avantages et limitations de l’utilisation du modèle de fiducie comparativement au modèle de mandat comme outil collaboratif pour le partage de données. Il contraste les exigences légales pour la mise en place et la dissolution et offre un tableau récapitulatif des aspects les plus saillants des deux modèles. Auteures : Alexia Argiolas, Candidate au doctorat en droit; Anne-Sophie Hulin, PhD, Post-Doctorante, Université d’Ottawa et ANITI-France. Collaborateurs : Ida Ngueng Feze, Esq. (NY), BA, JD, LLM; Konstantia Koutouki, LLD, Professeur, Faculté de droit. Avec le soutien de: Sébastien Buczinski, DMV, DÉS, MSc, DACVIM; Cécile Ferrouillet, DMV, MPH; Audrey Simon, DMV, PhD.

- « Projet de monitorage de l’usage des antibiotiques chez les animaux analyse comparative : Collecte et gestion des données de vente et d’administration d’antibiotiques dans le secteur de la santé animale » Information supplémentaire : Ce rapport présente une analyse comparative des exigences règlementaires de collecte de données sur l’usage des antibiotiques chez les animaux de production dans des juridictions canadiennes (Ontario, Colombie-Britannique et Alberta), aux États-Unis et dans quelques juridictions européennes (Royaume-Uni et Union européenne). L’étude fait aussi état des pratiques de travail des producteurs, des vétérinaires et des meuneries qui sont influencées par ces exigences légales. Auteurs : Marsha S. Cadogan, JD, LLM, PhD, Experte en propriété intellectuelle ; Konstantia Koutouki, LLD, Professeur, Faculté de droit ; Ida Ngueng Feze, Esq. (NY), BA, JD, LLM. Collaborateurs : Cécile Ferrouillet, DMV, MPH ; Sarah Berbaza, LLL, candidate à la maîtrise en droit, -HEC ; Antonio Sanchez, BA, JD, étudiant en droit. Avec le soutien de : Sébastien Buczinski, DMV, DÉS, MSc, DACVIM, Directeur du projet,

- « Projet de monitorage de l’usage des antibiotiques chez les animaux analyse comparative de formulaires de consentement » Information supplémentaire : Cette étude exploratoire a pour but d’analyser l’information partagée dans les formulaires de consentement utilisés en santé animale ou dans le contexte plus spécifique de la surveillance de l’antibiorésistance. Le rapport inclut la présentation de 20 thématiques dont 15 sont communes à une variété de formulaires (ex. la formulation et la forme requise du consentement, le contexte d’utilisation du formulaire, les informations sur les personnes-ressources, les types de données visées, la confidentialité des données, l’utilisation des données, le retour de résultats, les bénéfices à la participation (pour les propriétaires, les industries concernées, et la société), la rémunération ou la compensation des participants, les risques associés à la participation (pour le propriétaire, l’animal, et l’industrie), la possibilité de partage compulsif des données, l’accès aux données, le droit de retrait et la durée de conservation des données. 5 thèmes sont spécifiques aux formulaires de surveillance : les rôles et les responsabilités des vétérinaires et producteurs, des indications propres à la participation au programme de surveillance, la durée de la participation au programme, des informations sur la propriété des données de surveillance et les conditions d’accès et d’utilisation des données de surveillance pour des fins de recherche. Auteurs :Ida Ngueng Feze, Esq. (NY), BA, JD, LLM ; Doua Valery Dohou Bi, LLM, Candidat au doctorat en droit ; Alexane Houot, Candidate au LLM en Business Law ; Konstantia Koutouki, LLD, Professeur, Faculté de droit. Collaborateurs : Marsha Cadogan, JD, LLM, PhD, Experte en propriété intellectuelle ; Sarah Berbaza, LLL, candidate à la maîtrise en droit, -HEC ; Antonio Sanchez, BA, JD, étudiant en droit. Avec le soutien de: Sébastien Buczinski, DMV, MSc ; Cécile Ferrouillet, DMV, MPH, Coordonnatrice de projet ; Geneviève Pelletier-Jacques, BSc, MSc.

- « Système de monitorage des antibiotiques en santé animale au Québec : Évaluation de la capacité à prédire la démographie des troupeaux à partir des données de traçabilité » Information supplémentaire : Le système de traçabilité des bovins et ovins au Québec compile les mouvements de chaque animal de la naissance au décès. Ce projet visait à prédire le nombre et le type d’animaux sur un site donné à partir des données de traçabilité. Auteur : Julie Arsenault, DMV MSc PhD,

- « Spécifications détaillées de la base de données destinée à recevoir les données du monitorage des antibiotiques » Information supplémentaire : Ce rapport est réalisé dans le prolongement de l’étude de faisabilité pour un système de monitorage des antibiotiques chez les animaux au Québec. Ce rapport présente les spécifications détaillées qui pourront être utilisées pour le chiffrage et la réalisation du projet de création d’une base de données centralisées. Les spécifications détaillées portent sur les domaines suivants :1) les données, le modèle de données; 2) les connexions avec les entités fournisseurs de données et 3) l'infrastructure et les environnements. Auteurs : Virginie Boivin (Videns Analytics); Laurent Barcelo (Videns Analytics);Sébastien Duguay (Videns Analytics). Avec le soutien de: Sébastien Buczinski, DMV, DÉS, MSc, DACVIM; Cécile Ferrouillet, DMV, MPH; Ida Ngueng Feze, Esq (NY), JD, LLM.

- « Rapport final : Projet de développement d’un prototype de rapport sectoriel de l’utilisation des antimicrobiens pour le secteur des bovins laitiers » Information supplémentaire : Dans le contexte du développement d’un système de monitorage des antibiotiques, ce rapport présente le développement d’un prototype de rapport visant à faire le portrait de l’usage des antibiotiques de l’ensemble des élevages laitiers du Québec. Auteurs : Simon Dufour, DMV, PhD; Jean-Philippe Roy, DMV, ECBHM; David Francoz, DMV, MSc, diplomate ACVIM-LA.

- « Capacité des cliniques et pharmacies vétérinaires à fournir les données nécessaires au monitorage des antibiotiques » Information supplémentaire : Dans le contexte du développement d’un système de monitorage des antibiotiques, ce rapport présente l’évaluation de la capacité des petites et moyennes pharmacies vétérinaires au Québec, à fournir l’information nécessaire au monitorage sous format informatisé. Auteurs : Cécile Ferrouillet, DMV, MPH. Avec le soutien des membres de l’équipe de l’étude de faisabilité et Sébastien Buczinski, DMV, DÉS, MSc, DACVIM.

- « Capacité des meuneries de taille moyenne et des meuneries à la ferme à fournir les données nécessaires au monitorage des antibiotiques » Information supplémentaire : Dans le contexte du développement d’un système de monitorage des antibiotiques, ce rapport présente l’évaluation de la capacité des meuneries de taille moyenne et des meuneries à la ferme au Québec à fournir l’information nécessaire au monitorage sous format informatisé. Auteurs : Cécile Ferrouillet, DMV, MPH. Avec le soutien des membres de l’équipe de l’étude de faisabilité; Sébastien Buczinski, DMV, DÉS, MSc, DACVIM; Ida Ngueng Feze, BA, JD, LLM

- « Soutenir le MAPAQ et les secteurs de production dans l’élaboration de partenariats sectoriels visant à déterminer les lignes directrices dans le cadre du système de monitorage multi-espèces de l’utilisation des antibiotiques en santé animale au Québec » Auteurs : Ida Ngueng Feze, Esq (NY), JD, LLM ; Alexia Argiolas et Sarah Berbaza, étudiantes en droit sous la supervision de Konstantia Koutouki, professeure agrégée de la Faculté de droit.

- « Comparer les ventes globales d’antibiotiques provenant des compagnies pharmaceutiques entre le Québec et les États-Unis » Auteurs : Cécile Ferrouillet, DMV, MPH ; Juan Carlos Arango Sabogal, DMV, PhD.

- « Rapport final : Étude sur les obligations de collecte de données concernant l’usage des antibiotiques chez les animaux au Québec » Information supplémentaire : Ce rapport recense les exigences règlementaires en place pour la collecte et la conservation d’information sur l’usage des antibiotiques pour les vétérinaires, les producteurs et les meuneries au Québec. On y décrit les exigences (de tenues de dossier, de registres, de pièce justificative) pouvant s’appliquer à l’usage des antibiotiques pour chaque type d’acteur, et lorsque disponible, le type d’information et la durée de conservation requise. Auteurs: Ida Ngueng Feze, Esq. (NY), BA, JD, LLM; Sarah Berbaza, étudiante en droit; Alexia Argiolas, étudiant en droit; Konstantia Koutouki, Professeur en droit, Faculté de Droit. Avec le soutien de : Cécile Ferrouillet, DMV, MPH.

- « Analyse des données de ventes globales de CDMV Inc. Années 2016-2021 »Information supplémentaire : Ce rapport présente une analyse de l’évolution temporelle des données de ventes d’antibiotiques du distributeur CDMV Inc pour le Québec entre 2016 et 2020. Auteurs : Nicolas Tison, DMV, MSc; Cécile Ferrouillet, DMV, MPH. Avec le soutien de : Julie Arsenault, DMV, MSc, PhD; Juan Carlos Arango Sabogal, DMV, PhD; Elizabeth O'Toole, DMV, DVSc., dipl. ACVECC; Jean-Philippe Roy, DMV, MSc, dipl. ECBHM.

- « Utilisation du module d’intelligence artificielle Vetmetabo pour réduire l’usage des antibiotiques sur les fermes laitières québécoises » Auteurs : Jocelyn Dubuc, DMV, PhD; Younès Chorfi, DMV, PhD; Pablo Valdes Donoso, DMV, PhD; Abdoulaye Banire Diallo (UQAM); Émile Bouchard, DMV, PhD.

- « Prioriser les mesures pour réduire l’utilisation des antimicrobiens dans les élevages laitiers au Québec » Auteurs : Cécile Aenishaenslin, DMV, PhD; Jean-Philippe Roy, DMV, PhD; Juan Carlos Arango-Sabogal, DMV, PhD; Catherine Belloc (Ecole vétérinaire de Nantes); Maud de Lagarde, DMV, PhD; Nikky Millar

- « Optimisation du schéma posologique de l'oxytétracycline et exploration de l'utilisation de nouvelles approches alternatives lors du traitement de la colibacillose chez la poule pondeuse au Québec » Auteurs : Mohamed Rhouma DMV, PhD; Marie-Lou Gaucher DMV, PhD; Alexandre Thibodeau DMV, PhD; Francis Beaudry DMV, PhD; Ismail Fliss (l'Université Laval).

- « Identification d'espèces bactériennes à fort potentiel de colonisation du tractus intestinal des poulets » Auteurs : Marcio Costa DMV, PhD; Martine Boulianne DMV, PhD; Montminy-Létourneau (l'Université Laval).

- « Utilisation de l’intelligence artificielle pour l’amélioration de la santé des poussins et la réduction de l’utilisation des antibiotiques en aviculture » Auteurs : Pablo Valdes Donoso DMV, PhD; Martine Boulianne DMV, PhD,

- « Analyser des données de ventes globales ou agrégées d’antibiotiques au Québec et élaborer des rapports annuels des ventes. » Auteurs : Pablo Valdes Donoso DMV, PhD.

- « Réaliser une revue de la littérature sommaire (fiche technique) sur les bonnes pratiques permettant la réduction de l’usage des antibiotiques, les incitatifs possibles et les conditions facilitant l’engagement des parties prenantes. » Auteur : Julie Berman, DMV, PhD. Avec le soutien de : Marion Allano, DMV, MSc.

OUTILS

Liste des appareils

Recrutement des étudiants stagiaires

- Stagiaires en Biotechnologies / avril-juin 2025 (Institut universitaire de technologie de la France)

Vous avez aussi la possibilité de recruter des étudiants de l’IUT de la France. Les étudiants doivent faire un stage subventionné majoritairement par la France. Le niveau des étudiants doit être équivalent au collégial ou fin du collège (19-20 ans). Ils doivent détenir de très bonnes habilités au niveau technique. Les stages doivent être d’une durée de 10 à 16 semaines consécutives.

Les locaux de recherche

- Le local 1402 (situé près du Presse Café) est disponible et équipé de divers appareils (balance, plaque agitatrice, pH-mètre, microscope, bain-marie, vortex, etc.). Une hotte chimique et une hotte biologique, dûment certifiées, sont aussi disponibles. Pour accéder au local, veuillez contacter M. Frédéric Berthiaume, coordonnateur de laboratoire au vice-décanat à la recherche. Voici la Procédure de fonctionnement du laboratoire.

- Il est aussi possible d’utiliser un congélateur commun (-80oC) situé au local 3427 au 3ème étage du pavillon 1500, des Vétérinaires. Pour avoir accès au congélateur, veuillez contacter Mme Charlène Rico, adjointe au directeur du Département de sciences cliniques.

NOUS JOINDRE

Centre d’expertise et de recherche clinique en santé et bien-être animal

Faculté de médecine vétérinaire

Université de Montréal

(450) 773-8521

(514) 343-6111

3200, rue Sicotte

Saint-Hyacinthe (Qc)

J2S 2M2

cercl@medvet.umontreal.ca cercl@medvet.umontreal.ca

Le directeur intérimaire du CERCL :

- Dr Younès Chorfi

Les responsables intérimaires de chacun des axes du CERCL :

- Bien-être animal: Dre Marianne Villettaz-Robichaud.

- Antibiogouvernance: Dre Martine Boulianne

- Mégadonnées et intelligence artificielle: Dr Émile Bouchard et Dr Pablo Valdes Donoso

- Recherche clinique et translationnelle: Dr Younes Chorfi

- Biosécurité: Dre Marion Allano

* Définition de la notion du terme «recherche clinique » utilisé pour le CERCL :

La recherche clinique est une composante à la fois de la recherche médicale et de la santé. Elle vise à comprendre les maladies (animales**) afin de les prévenir et de les traiter tout en promouvant la santé. La recherche clinique englobe un ensemble d’études impliquant des interactions avec des patients, du matériel ou des données cliniques à des fins diagnostiques et finalement avec la population appartenant à l’une des catégories suivantes : (1) mécanismes de la maladie (étiopathogénèse); (2) recherche intégrative bidirectionnelle (translationnelle); (3) connaissances cliniques, détection, diagnostic et antécédents/histoires naturels de maladie; (4) interventions thérapeutiques, y compris le développement et les essais cliniques de médicaments, de produits biologiques, d’appareils et d’instruments; (5) la prévention (primaire et secondaire) et la promotion de la santé; (6) recherche comportementale; (7) la recherche sur les services de santé y compris les résultats et la rentabilité; (8) épidémiologie; et (9) des essais communautaires et gérés axés sur les soins.

Le terme animal a été ajouté par rapport au terme « human » qui était utilisé dans cette définition initialement adaptée à la médecine humaine.

Définition issue de la définition traduite du National Institute of Health : Clinical Research: A National Call to Action, November 1999 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220717/